牡丹

― 百花の王に託された、富と長寿の願い ―

大きく幾重にも花びらを重ね、堂々と咲く牡丹。

その華やかな姿から、牡丹は中国で「百花の王」と称され、唐代には楊貴妃が愛した花としても知られています。王朝文化の豊かさや気品を象徴する存在でした。

日本へは、奈良時代から平安時代にかけて、まず薬用植物として伝えられました。牡丹の根の皮は「牡丹皮(ぼたんぴ)」と呼ばれ、熱を下げたり血の巡りを整える生薬として用いられていたといわれています。当時の人々にとって牡丹は、美しさだけでなく、身体をいたわる力を持つ実用的な植物でもありました。

やがて、その大輪の花が人々の目を引き、観賞用としても広まっていきます。毎年欠かさず芽を出し、見事な花を咲かせる生命力と、薬効への信頼が重なり、牡丹は次第に不老長寿や富貴繁栄を願う吉祥の花として受け取られるようになります。

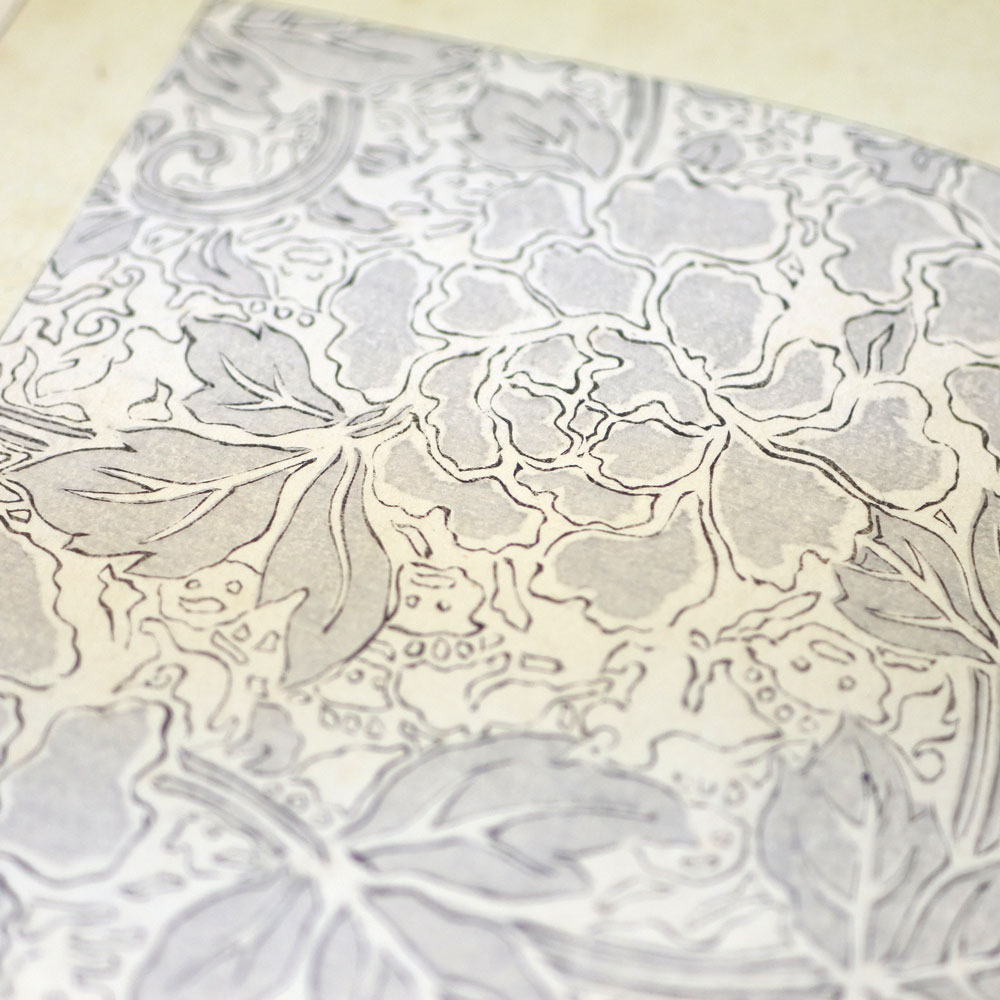

文様として描かれる際、牡丹は一輪の写実的な花ではなく、花びらの重なりや輪郭が整理され、繰り返し用いられる意匠へと姿を変えました。そこでは「一瞬の美」よりも、「毎年咲き続ける力」や「豊かさが重なること」が強調され、願いを託すかたちとして定着していきます。

この図案は、明治36年(1903年)に印刷・発行された木版の図案に収められていたものです。明治期には、伝統文様を日常の道具や工芸品に活かす動きが盛んになり、牡丹文様もまた、着物や帯、身の回りの品へと広く用いられました。

特別な祝いの場だけでなく、日々の暮らしの中で使われたのは、豊かさや健やかさを、さりげなく身近に置きたいという思いがあったからかもしれません。

豪華でありながら、根を張り、毎年花を咲かせ続ける牡丹。

その姿は今もなお、穏やかに続く繁栄への願いを、文様として静かに伝えています。